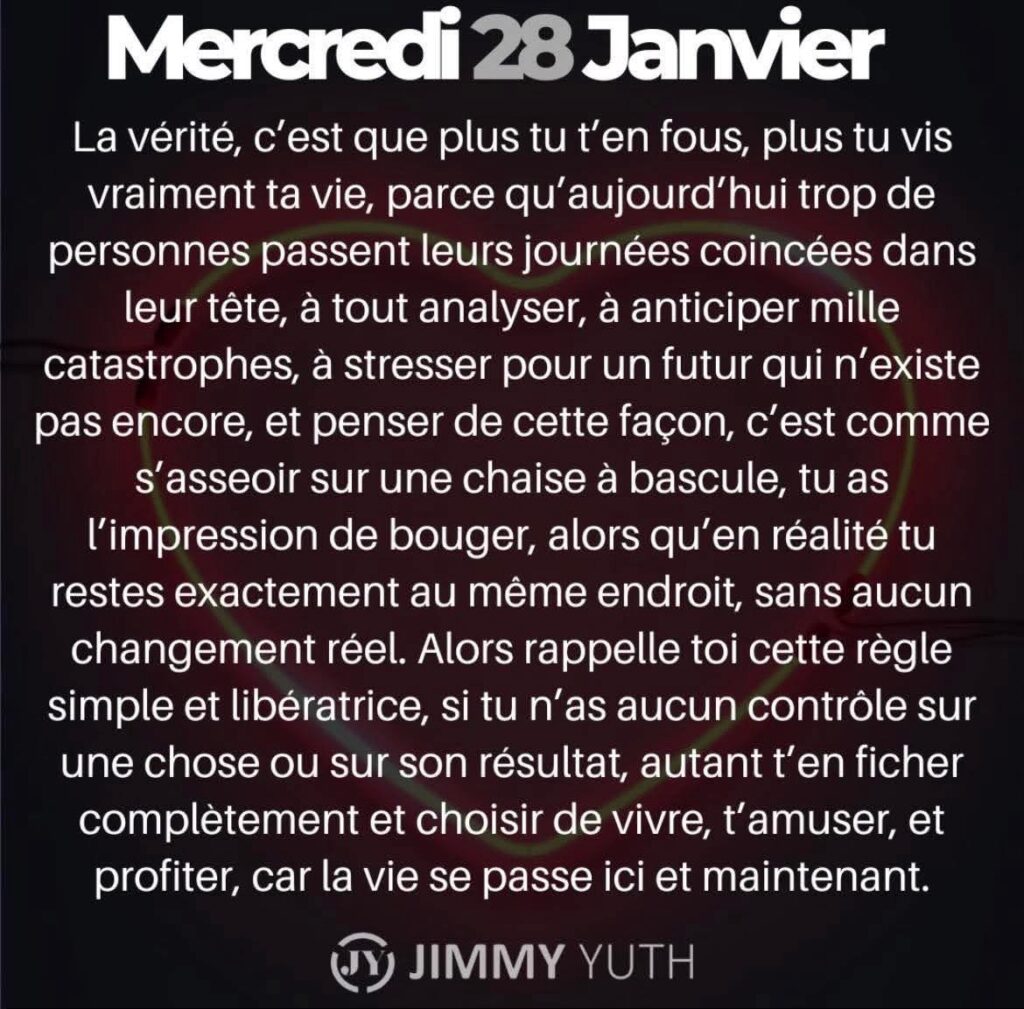

… c est ce que nous dit Jimmy Yuth ce matin :

Je me reconnais en partie dans le discours de Jimmy Yuth.

J’ai longtemps été — et je suis encore — quelqu’un que l’on qualifie facilement de « je-m’en-foutiste ». Cette posture, ma maman peut vous le témoigner, je l’ai expérimentée concrètement : elle protège, elle allège, elle permet de continuer à vivre, à rire, à danser, sans être sans cesse affecté par ce qui traverse le monde. Ce « s’en foutre » fonctionne, au moins dans un premier temps. Il crée une distance salutaire entre soi et ce qui pourrait nous atteindre.

Mais cette posture, si elle est prise pour une solution ultime, révèle vite sa limite.

Car ce dont on se fout réellement, ce qui ne nous touche pas du tout, ne revient pas.

Ce qui revient, ce qui insiste, ce qui « prend la tête », ne le fait jamais par erreur.

Contrairement à un présupposé courant du développement personnel, je ne crois pas que le mental nous joue des tours. Le mental fonctionne parfaitement. S’il insiste, s’il rumine, s’il revient sur les mêmes objets, c’est qu’il signale quelque chose de juste, de précis, de nécessaire. Non pas un dysfonctionnement, mais un point de condensation de l’expérience.

C’est ici qu’intervient une thèse essentielle, formulée notamment par le philosophe André Moreau :

« Il n’arrive à un homme que ce qui lui ressemble » et « le semblable n’est connu que par le semblable ».

Autrement dit, les phénomènes qui se présentent à nous ne sont pas extérieurs à notre être : ils sont constitués par notre conscience et proportionnés à elle. Le monde ne nous arrive pas contre nous ; il nous arrive comme nous.

Dès lors, vouloir « lâcher prise », nier, mettre de côté ou s’en foutre face à ce qui insiste n’est pas une libération, mais un report. Car nier quelque chose, c’est déjà le faire apparaître. Et le nier, c’est le faire apparaître une seconde fois. Ce que l’on refuse d’intégrer se répète, souvent sous une forme plus grossière, plus lourde, plus caricaturale, jusqu’à devenir impossible à ignorer.

L’erreur n’est donc pas de trop penser, mais de ne pas intégrer.

Les Grecs nommaient cette intégration métanoïa : non pas un simple changement d’opinion, mais une conversion de l’expérience en conscience. L’expérience nous est donnée — parce que nous nous la donnons — et il s’agit de la prendre avec soi (com-prehendere), de la transformer en champ de conscience élargi. Tant que cette conversion n’a pas lieu, l’expérience revient. Une fois intégrée, elle disparaît d’elle-même, non par refoulement, mais par accomplissement.

C’est pourquoi je soutiens que la souffrance n’est pas une faute, ni un accident : elle est une étroitesse du champ de conscience. Elle indique exactement l’endroit où l’intégration n’est pas encore faite.

Cette position rejoint de manière frappante l’Évangile de Thomas.

Dans le logion 66, Jésus dit :

« Montrez-moi la pierre que les bâtisseurs ont rejetée : c’est elle qui est la pierre d’angle. »

Ce que l’on met de côté, ce que l’on juge trop lourd, trop grossier, trop dérangeant, est précisément ce sur quoi se fonde le temple. Non pas après purification, mais tel quel. C’est cette pierre que l’on est invité à regarder, non à éviter.

Et dans le logion 5 :

« Reconnais ce qui est devant ton visage, et ce qui t’est caché te sera révélé. Car il n’y a rien de caché qui ne sera manifesté. »

Il n’y a pas de profondeur dissimulée derrière les apparences, pas de secret enfoui à déterrer ailleurs : tout est déjà là, de plus en plus visible. Ce qui est ignoré devient simplement plus insistant.

Ainsi, vivre pleinement ne consiste pas à s’en foutre, mais à intégrer.

Non à se détacher du réel, mais à l’assumer comme parfaitement juste.

Non à réduire la tension, mais à la convertir en conscience.

Ce n’est pas une voie de confort.

C’est une voie de justesse.